SCHLOSS WIL

SCHLOSS WIL Weltweit | Europa | Schweiz | Kanton Bern | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | Grosshöchstetten |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Klicken Sie in das Bild, um es in voller Grösse ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Um einen gut erhaltenen Burgturm aus dem frühen 13. Jhdt. erbaute Schlossanlage über dem Dorf Schlosswil, 12 km südöstlich von Bern. Wahrscheinlich stand hier bereits im 12. Jhdt. der Wohnsitz der Freiherren von Wiler. Später gehörte die Anlage verschiedenen Adelsgeschlechtern, Berner Patrizierfamilien und ab 1812 dem Kanton Bern. Seit 2010 befindet sich Schloss Wil im Besitz einer privaten Stiftung und ist öfffentlich zugänglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

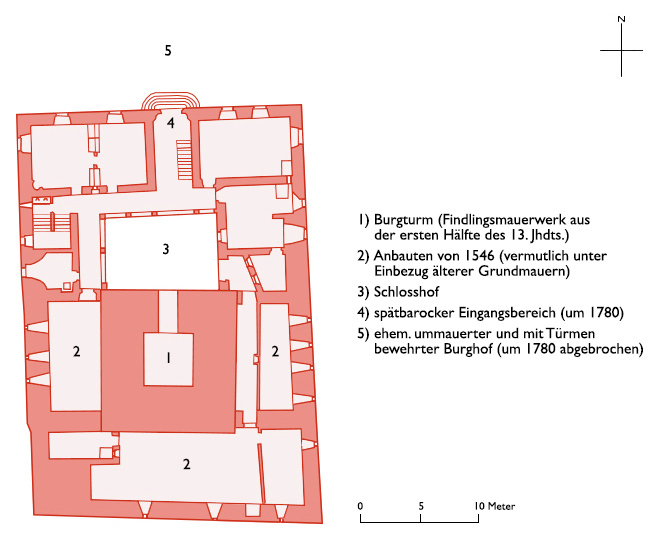

| Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||

Quelle: gezeichnet von O. Steimann, 2025 | auf Basis von: Schmid, Bernhard / Moser, Franz - Die Burgen und Schlösser des Kantons Bern: Mittelland, Emmental und Oberaargau, II. Teil | Basel, 1942 | S. 21 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Freiherren von Wiler im 12. und 13. Jhdt.

Die Burg Wil entstand vermutlich im 12. Jhdt. auf einem von weither sichtbaren Moränenhügel südöstlich von Bern. Zwar geht kein Bestandteil der heutigen Anlage auf diese Frühzeit zurück, doch dürfte hier der Wohnsitz des 1146 erwähnten Rudolf «de Wilare» gestanden haben. Die Freiherren von Wiler waren wie ihre Nachbarn in Worb Gefolgsleute der Herzöge von Zähringen. 1259 werden die Brüder Heinrich und Rudolf von Wiler im Zusammenhang mit einem Güterverkauf erwähnt, 1303 ein Johannes, der im Oberland Lehnsrechte veräusserte. Bald danach muss das Freiherrengeschlecht erloschen sein. Der mittelalterliche Baubestand Der eindrückliche Hauptturm zu Wil verfügt in seinen unteren Geschossen über Findlingsmauerwerk und wird deshalb in die erste Hälfte des 13. Jhdts. datiert. Er misst im Grundriss 11,5 x 11,5 Meter und weist bis zu 3,4 Meter starke Mauern auf. Vom ursprünglichen Baubestand sind noch einige Schartenfenster erhalten, während die grösseren Maueröffnungen in späteren Jahrhunderten entstanden sind. Im obersten Stockwerk sollen noch die Spuren eines Rauchabzugs zu sehen sein. Zum mittelalterlichen Baubestand scheinen auch einige Grundmauern des um den Turm errichteten Schlosses zu gehören. Dies gilt insbesondere für dessen Ostseite, wo unter dem Mauerverputz noch Findlingsblöcke erkennbar sind. Komplexe Besitzverhältnisse im Spätmittelalter Die Besitzverhältnisse nach dem Aussterben der Freiherren von Wiler sind nicht restlos geklärt. Mit der einen Hälfte der Herrschaft belehnten die Grafen von Neu-Kyburg als Landesherren die Minsterialenfamilie der Senn von Münsingen. Die andere Hälfte scheint zunächst in den Besitz der Freiherren von Signau gelangt zu sein, danach gehörten kleinere Anteile den Familien von Rüssegg, von Rinach und von Hünenberg. Ab der zweiten Hälfte des 14. Jhdts. waren es Berner Patrizierfamilien, die sich auf Burg Wil festsetzten. Die Signauer Hälfte der Herrschaft konnte bis 1365 der Berner Schultheiss Konrad von Holtz von den verschiedenen Teilbesitzern zusammenkaufen, sie gelangte 1404 an die Familie vom Stein. Die andere Hälfte besassen ab 1387 die Herren von Erlach und ab 1459 die Herren von Wyssenwegen. Erst 1514 gelang es Burkhard von Erlach, alle Güter und Rechte der Herrschaft Wil wieder in einer Hand zu vereinen. Neugestaltung unter der Familie von Wattenwyl Von 1527 bis 1634 gehörte Wil der Familie von Wattenwyl. Sie musste die Anlage nach einem Brand im Jahr 1546 weitgehend neu aufbauen und gestaltete sie dabei zum Schloss um. Der erhalten gebliebene Hauptturm wurde auf drei Seiten mit neuen Wohngebäuden umschlossen, während auf der Nordseite ein Hof frei blieb. Im Torbogen zum Korridor neben dem Turm befindet sich ein Allianzwappen von Wattenwyl-May mit der Jahreszahl 1546 – der Wiederaufbau scheint also unmittelbar nach dem Brand erfolgt zu sein. Weitere Umbauten im 17. und 18. Jhdt. 1634 gelangte Wil an die Familie von Diesbach, die das Schloss gegen Ende des 17. Jhdts. wiederum dem aktuellen Architekturstil anpassen liess. Nächste Besitzer waren ab 1717 die Frisching. Sie liessen um 1780 den auf älteren Abbildungen noch erkennbaren, mit zwei Ecktürmen und einer Mauer umgebenen Hof auf der Nordseite abbrechen, um Platz zu schaffen für einen neuen, spätbarock ausgestalteten Eingangsbereich. Auf der Südseite wurde eine weitläufige Parkanlage im französischen Stil angelegt, mit grossem Wasserbecken und einer Lindenallee. Im Revolutionsjahr 1798 veräusserte Gabriel Friedrich Frisching Schloss Wil und die zugehörige Domäne für 66’000 Pfund Silber an die Familie Kirchberger. Von dieser erwarb sie 1812 der Kanton Bern. Ab 1814 diente Schloss Wil als Sitz eines Oberamtmanns, ab 1831 als Verwaltungszentrum für den Amtsbezirk Konolfingen. Die heutige Nutzung des Schlosses Das Schloss wurde in den Jahren 1936/37 gründlich renoviert. Auch die Innenräume wurden im 20. Jhdt. immer wieder den Bedürfnissen der darin untergebrachten Amtsstellen angepasst. 2010 verlor das Schloss im Zuge einer Neueinteilung der Bezirke seine Bedeutung für den Kanton. Er verkaufte es im Folgejahr an Matthias Steinmann, der es in die «Steinmann Stiftung Schloss Wyl» einbrachte. Der neue Burgherr liess die Anlage sanft renovieren und stattete die Innenräume mit einer Sammlung alter Waffen und vielen Kunstwerken aus. Heute ist Schloss Wil wieder öffentlich zugänglich. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Quellen: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 19.04.2025 [OS] | |||||||||||||||||||||||||||||||