GROTTENBURG ROTHENFLUH

GROTTENBURG ROTHENFLUH Weltweit | Europa | Schweiz | Kanton Bern | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | Wilderswil |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Klicken Sie in das Bild, um es in voller Grösse ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Die Grottenburg Rothenfluh liegt spektakulär auf einem Felsabsatz unter der etwa 60 Meter hohen Wand der Tschingelfluh. Sie wurde vermutlich im frühen 13. Jhdt. durch die gleichnamigen Freiherren gegründet, später gehörte sie zur Herrschaft Unspunnen. Nach mehreren Besitzerwechseln im Spätmittelalter wurde die Anlage aufgegeben und war spätestens 1577 eine Ruine. 2003/04 wurde sie archäologisch untersucht und für die Öffentlichkeit mit einer Stahltreppe erschlossen. | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

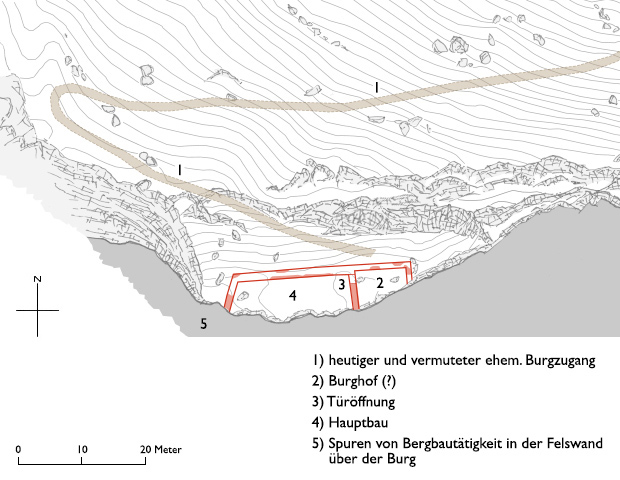

| Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||

Quelle: gezeichnet von O. Steimann, 2025 | auf Basis der Infotafel auf der Burg |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Freiherren von Rothenfluh-Wilderswil

Rothenfluh ist die einzige Grotten- oder Balmburg im Kanton Bern, von der heute noch Mauerreste erhalten sind. Der in extremer Lage auf einem Felsabsatz in der Tschingelfluh errichtete Bau gilt als namensgebender Sitz der Freiherren von Rothenfluh-Wilderswil. Diese Familie taucht 1221 erstmals in den Quellen auf, als sie sich mit dem Augustinerkloster Interlaken um die Einsetzung eines Priesters für die Kirche Gsteig stritt, in dessen Verlauf auch Papst Honorius III. angerufen wurde. Gemäss einer Volkssage setzte der Niedergang der Familie nach einem Brudermord ein, der in den mittelalterlichen Quellen aber nicht belegt ist. Eine letzte, nur indirekte Erwähnung stammt aus dem Jahr 1252. Damals trat ein Burkard, Dienstmann der Herrin von Rothenfluh, als Zeuge für eine Güterübertragung auf. Burg und Bergwerk Rothenfluh dürfte im frühen 13. Jhdt. entstanden sein. Namensgebend für die Burg waren vermutlich die rostroten Verfärbungen an der über ihr aufragenden Felswand. Hier wurde im Mittelalter Eisenerz abgebaut. In der Wand sind an mehreren Stellen kleine Stollen vorhanden. Die Wehranlage selbst füllte die Grotte oder Höhle unter der weiten Balm nahezu vollständig aus. Sie bestand aus zwei Teilen, wovon der westliche als Wohntrakt gedeutet wird. Er mass rund 6 x 15 Meter und bestand aus einem zweistöckigen steinernen Sockel, der wahrscheinlich einen hölzernen Oberbau mit Pultdach trug. Der kleinere östliche Teil, von dem eine Tür in den Wohntrakt führte, wird als Burghof gedeutet. Besitzerwechsel im Spätmittelalter In einer Quelle von 1298 wird die «munitio sive balma dicta Rotenfluo» zum ersten Mal direkt erwähnt. Die Burg gehörte damals Rudolf III. von Weissenburg, der sie – wahrscheinlich zusammen mit Weissenau – einige Zeit zuvor durch Heirat von den Freiherren von Wädenswil geerbt hatte. In jenem Jahr musste er beide Burgen wegen Landfriedensbruch an die Grafen von Neu-Kyburg übergeben. 1316 konnte Johannes von Weissenburg die Herrschaften Rothenfluh, Weissnau und Unspunnen aber in einer Hand vereinen, weil er sie von den Habsburgern als Pfand erhielt. Die Grottenburg wird 1324 als «castrum» bezeichnet, sie galt also weiterhin als Wehranlage. Nachdem er 1334 von Bern zur Offenhaltung seiner Burgen gezwungen worden war, begann Johannes von Weissenburg damit, Teile der alten Herrschaft Rothenfluh zu verkaufen. So kam 1335 die Hälfte der Balm Rothenfluh ans Kloster Interlaken. Die zweite Hälfte gelangte auf ungeklärte Weise an die Freiherren von Turn, die diese 1346 zusammen mit weiteren Gütern ebenfalls ans Kloster Interlaken veräusserten. Doch diese Verkäufe scheinen nur den Fels der Balm mit den Erzadern betroffen zu haben, denn erst nach dem Volksaufstand im Wallis von 1375 verkaufte Anton I. von Turn dem Kloster Interlaken auch die Burg selbst, die «lange zyt unbesetzet» gewesen sei. Zerfall und Konservierung Dass die Grottenburg nach diesem letzten Verkauf noch genutzt wurde, ist eher unwahrscheinlich. 1577 wird sie erstmals als Ruine bezeichnet, später geriet sie in Vergessenheit. Im frühen 20. Jhdts. sollen noch bis zu 4 Meter hohe Mauerreste vorhanden gewesen sein, die in den Folgejahren aber einstürzten oder abgetragen wurden. Erste, noch undokumentierte Grabungen fanden 1946/47 statt. 1998/99 wurde die Ruine vermessen und 2003/04 zum Teil konserviert und über eine Stahltreppe der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Um sie vor weiterer Zerstörung zu bewahren, wurden die Überreste der rund einen Meter dicken Frontmauer mit Steinkörben überdeckt. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Quellen: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente, inkl. Infotafel auf der Burg | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 26.07.2025 [OS] | |||||||||||||||||||||||||||||||