BURG RINGGENBERG

BURG RINGGENBERG Weltweit | Europa | Schweiz | Kanton Bern | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | Ringgenberg |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Klicken Sie in das Bild, um es in voller Grösse ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Die Burg Ringgenberg steht auf einem Felsrücken im gleichnamigen Dorf am Brienzersee. Sie wurde um 1230/40 als neuer Herrschaftsmittelpunkt der Reichsvögte von Brienz errichtet, die sich fortan nach Ringgenberg benannten. Nach mehreren Ausbauphasen fiel sie 1380/81 einem Aufstand zum Opfer, wurde später als Stützpunkt Berns aber nochmals befestigt. Die Kirche auf dem Burgareal wurde 1670/71 erbaut. Der sehenswerte Ostturm, der einst einen Festsaal enthielt, ist seit Abschluss der jüngsten Sanierung (2008) begehbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

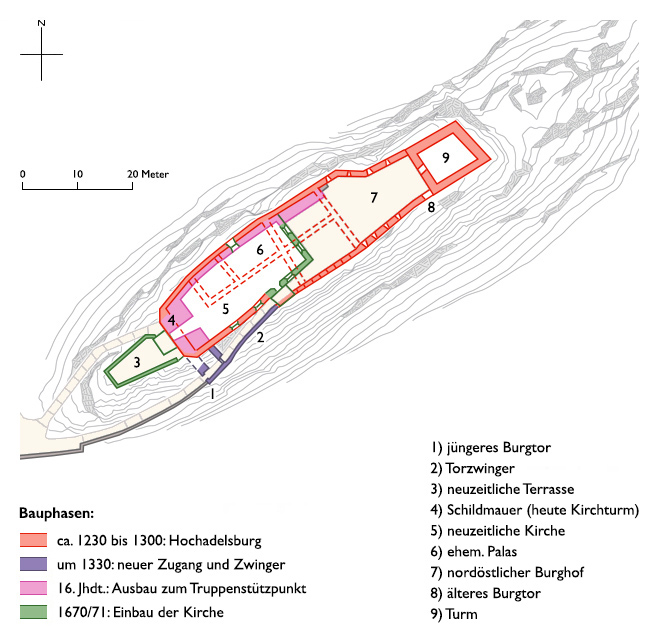

| Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||

Quelle: Archäologischer Dienst des Kantons Bern (Hg.) - Ringgenberg: Burgruine Ringgenberg | Infobroschüre | Bern, 2017 | überarbeitet von O. Steimann, 2025 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Reichsvögte von Brienz

Im 12./13. Jhdt. existierte eine grosse Reichsvogtei, die von Uri über das Berner Oberland bis ins Wallis reichte. Über die Inhaber ist wenig bekannt – jedoch deutet vieles darauf hin, dass es sich dabei um die gemeinsamen Vorfahren der Familien von Brienz und von Raron handelte. Ab 1219 sind die Herren von Brienz als Reichsvögte am Brienzersee belegt. Ihr damaliger Wohnsitz wird auf dem Kirchhügel von Brienz vermutet, doch konnte der genaue Standort bis heute nicht nachgewiesen werden. Zu jener Zeit kam es zu einer Aufteilung der alten Reichsvogtei zwischen den Familien von Raron und von Brienz, was Letztere schon bald veranlasste, sich einen neuen, repräsentativeren Wohnsitz zu errichten. Ringgenberg wird neues Herrschaftszentrum Als Gründer der neuen Burg gilt Kuno von Brienz, der als Bauplatz eine Felsrippe beim Dorf «Rinchenwile» auswählte. Die zwischen 1230 und 1240 entstandene Anlage war sowohl auf Wehrhaftigkeit wie auch auf Repräsentation ausgelegt und nahm bereits den gesamten Raum des etwa 18 x 70 Meter grossen Areals ein. Auf der Südwestseite wurde eine mächtige Schildmauer hochgezogen, hinter der ein Hof und ein L-förmiger, heute durch eine Kirche ersetzter Palas folgten. Der Fund eines Messglöckchens aus dem 13./14. Jhdt. an dieser Stelle lässt darauf schliessen, dass es im Palas auch eine Burgkapelle gab. Den nordostseitigen Abschluss der Burg bildeten ein ummauerter Hof und der Ostturm. Auf der Südseite neben dem Turm befand sich das Burgtor, das später zugemauert und erst 1946 wieder geöffnet wurde. Der Turm selbst wurde in der ersten Bauphase nur bis auf eine Höhe von etwa 6 Metern aufgeführt, wo eine sehr stabile Balkendecke eingezogen wurde. Dann wurden die Arbeiten aus unbekannten Gründen eingestellt. Ausbau unter Johannes von Ringgenberg Erst um 1300 wurden die Arbeiten am Turm wieder aufgenommen. Die Balkendecke wurde vollständig erneuert und das Bauwerk auf seine endgültige Höhe von 16 Metern hochgezogen. Dabei wurde auf 8 Metern Höhe ein repräsentativer, 9 x 7 Meter grosser Saal eingebaut, zugänglich vom Wehrgang der Ringmauer über einen Hocheingang. Ein interessantes bauliches Detail sind die 56 kleinen Maueröffnungen, die sich auf zwei Seiten über den Fenstern des Saals befinden. Es wird vermutet, dass sie Tauben zum Brüten dienten, die bei besonderen Anlässen aufgescheucht und mit Falken gejagt wurden. Die Herren von Brienz nannten sich spätestens ab 1258 nach ihrem neuen Wohnsitz «de Ringenberc». Für den Umbau des Turms dürfte der berühmteste Vertreter der Familie verantwortlich gewesen sein: Johannes von Ringgenberg. Er schloss 1308 einen Burgrechtsvertrag mit Bern, um sich gegen Machtansprüche der Habsburger zu behaupten. Als Reichsvogt trat er aber auch im Gefolge der Könige Albrecht, Heinrich VII. und Ludwig dem Bayern auf. Danaben machte er sich einen Namen als Sänger – er ist mit seinen Versen und einem Abbild in der Manessischen Liederhandschrift verewigt. Zerstörung im «Ringgenberger Handel» von 1380/81 Um die Mitte des 14. Jhdts. erhielt die Burg jenen neuen Zugang, der heute noch benützt wird. Er führt von Südwesten her an den Fuss der Schildmauer, wo er auf einen Torbau trifft. Hinter diesem folgt ein schmaler Zwinger entlang der Südwand des früheren Palas bis zum nicht mehr existenten inneren Tor. Dieser letzte Ausbau der mittelalterlichen Wehranlage erfolgte zu einer Zeit, als die Ringenberger ihren Zenit bereits überschritten hatten. Philipp II., Sohn des Johannes, musste 1351 einen Teil der Herrschaft samt der Burg ans Kloster Interlaken verpfänden. Sein Sohn Petermann, der letzte Ringgenberger, provozierte 1380 mit dem Versuch, seine Vorrechte durchzusetzen, einen Aufstand in seiner Vogtei. Dieser weitete sich rasch zum sogenannten «Ringgenberger Handel» aus, weil die Obwaldner Bauern den Aufruhr aktiv unterstützen. Sie trachteten schon länger danach, ihr Einflussgebiet über den Brünigpass an den Brienzersee auszudehnen. Nun wurde Ringgenberg erobert und zerstört, Petermann gefangengenommen und über den Brünig verschleppt. Nur durch die heftigen Proteste Berns kam er im Frühling 1381 wieder frei und liess sich nun in Thun nieder, wo er um 1390 starb. Verkauf der Ruine und Ausbau zum Stützpunkt Die Töchter des letzten Ringgenbergers, Beatrix und Ursula, behielten ihre Anteile am Reichslehen in ihrem Besitz, bis sie diese 1411 bzw. 1439 ans Kloster Interlaken verkauften. König Friedrich III. bestätigte 1442 den Übergang der Herrschaftsrechte und damit des Reichslehens ans Kloster. Die zerstörte Burg wurde nicht mehr gebraucht und zerfiel. Die strategisch wertvolle Lage führte allerdings dazu, dass Ringenberg nicht komplett aufgegeben wurde. Zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt – wahrscheinlich im 16. Jhdt. – liess Bern die Burg neu befestigen. Die Schildmauer wurde in jener Phase auf eine Dicke von 5,4 Metern ausgebaut. Gleichzeitig wurde die am einfachsten angreifbare Nordwestseite durch eine 1,5 bis 2 Meter starke Hintermauerung verstärkt. Einbau der Kirche und Restaurierung der Burg Die letzte Bauphase folgte in den Jahren 1670/71. Unter Einbezug der Schildmauer und der Ruinen des Palas wurde in den südwestlichen Teil der Burg eine Kirche eingebaut. Doch selbst damals wollte man auf die Wehrfunktion der Anlage nicht verzichten und bat den Kriegsrat um eine Begutachtung. Die südostseitige Ringmauer wurde denn auch prompt mit neuen Zinnen ausgestattet. Ab 1695 diente das Burgareal als Friedhof und der Turm, in den man einen ebenerdigen Zugang gebrochen hatte, als Beinhaus. Erste Sanierungsarbeiten an den Ringmauern erfolgten 1928, eine umfassendere Restauration in den Jahren 1946 bis 1949. Weil der mittelalterliche Mörtel insbesondere am Turm zu zerbröckeln begann, wurde nach der Jahrtausendwende abermals eine Gesamtsanierung nötig. Diese wurde von 2006 bis 2008 durchgeführt, verbunden mit einer bauhistorischen Untersuchung. Im Zuge dieser Arbeiten wurde der Turm zugänglich gemacht und mit einer Aussichtsplattform versehen. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Quellen: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente, inkl. Infotafeln auf der Burg | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 13.08.2025 [OS] | |||||||||||||||||||||||||||||||